西贝、罗永浩“嘴仗”继续,是时候了解下“预制菜”了

(原标题:西贝、罗永浩“嘴仗”继续,是时候了解下“预制菜”了)

本文来源:消费者报道 作者:三悠

因微博大V罗永浩的一条微博,餐饮品牌西贝陷入预制菜的舆论漩涡。

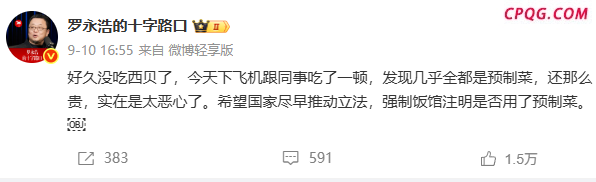

9月10日下午,罗永浩发布微博吐槽称,“好久没吃西贝了,发现几乎全都是预制菜,还那么贵。”罗永浩表示,希望国家尽早推动立法,强制饭馆注明是否用了预制菜。

图源:新浪微博@罗永浩的十字路口

图源:新浪微博@罗永浩的十字路口

对此,西贝创始人贾国龙迅速回应,称“西贝没有一道菜是预制菜”,并表示将起诉罗永浩。罗永浩则毫不退让,连续发布了近30条微博(注:截至9月12日17时50分)“硬刚”,并强调“希望借着这次的事件,推动中国预制菜行业透明化,保障消费者的知情权”。

西贝则于9月12日下午在其官方微博、微信公众号等平台发布了《西贝全体伙伴致顾客的一封信》,公布了罗永浩就餐时所点13道菜品的具体制作过程,强调“菜品制作过程的描述,均基于西贝门店真实的现场加工行为”。

这场围绕预制菜的争议尚未落下帷幕。罗永浩称,他将于9月12日晚在微博、抖音、B站直播,并会提及除西贝外的一些其他餐饮企业。

那么,什么是预制菜?为什么餐饮品牌急于与之切割?我们不妨跳出“战局”,冷静地聊一聊“预制菜”本身。

何谓“预制菜”?

官方定义的“预制菜”,或与很多消费者理解的“预制”概念不完全相同。

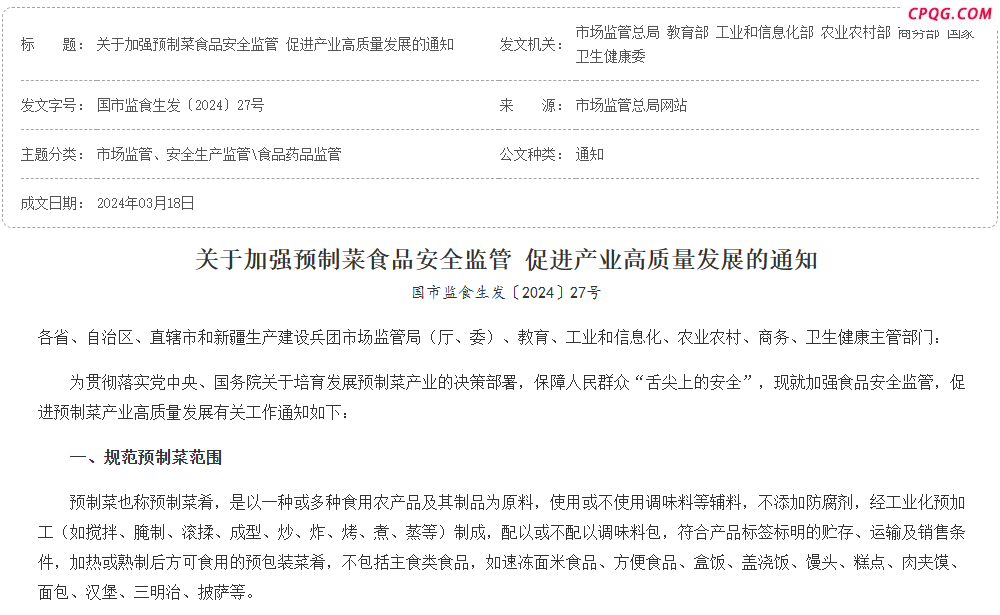

2024年3月,市场监管总局、教育部等六部门联合印发了《关于加强预制菜食品安全监管?促进产业高质量发展的通知》(国市监食生发〔2024〕27号,下称《通知》),首次在国家层面明确了“预制菜”的定义:

预制菜也称预制菜肴,是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,不包括主食类食品,如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等。

图源:中国政府网

图源:中国政府网

从《通知》内容来看,首先,预制菜属于预包装食品。这意味着它是经工业化生产流程制成的一类食品,必须具备规范的产品标签、明确的生产信息与保质期。因此,连锁餐饮提前制备、中央厨房统一配送至门店的净菜或半成品菜肴,即便经一定程度的预加工,只要未以预包装形式作为商品流通,就不属于官方所指的“预制菜”。

其次,预制菜特指“菜肴”,主食类食品则被明确排除在外。因此,餐饮店蒸热的速冻花卷、复热的冷冻披萨、冲泡的方便面等食品,均属于主食范畴,而不属于上述定义的预制菜。

《通知》还特别说明,不经加热或者熟制就可食用的即食食品,以及可直接食用的蔬菜(水果)沙拉等凉拌菜,也不属于预制菜范畴。

保水剂是预制菜中最常见的食品添加剂

餐馆使用预制菜之所以引发诸多争议,除了因其非大厨现做、菜品价值打了折扣外,更大程度上源于公众对防腐剂等“科技与狠活”的担忧。

但实际上,大多数预制菜尤其是冷冻预制菜并不需要额外添加防腐剂。《通知》也明确要求,预制菜不得添加防腐剂。

预制菜的保鲜技术更多属于“物理防腐”。例如,软罐头类产品(如料理包)通常采用“先烹煮、再密封杀菌”的工艺,通过高温杀灭微生物后,只要包装不破损,其便可长期保存而不腐败。另一种主流技术是“急速冷冻”,即在-30℃甚至更低的温度下迅速将食品冻结。低温环境能极大程度地抑制微生物的繁殖和酶的活性,从而确保食品的新鲜度和安全性,根本无需依赖防腐剂。

市面上无需添加防腐剂也能长期保存的食物并不鲜见,例如密封完好、常温下能储存三年的豆豉鲮鱼罐头(生产时经高温杀菌),以及在-18℃冷冻条件下可保质一年的速冻饺子等。事实上,不少冷冻预制菜的保质期可长达12个月,这在整个食品工业中并不罕见。因此,预制菜的长保质期也并非“特别”,而恰恰是食品工业进步的体现。

图源:电商平台截图

图源:电商平台截图

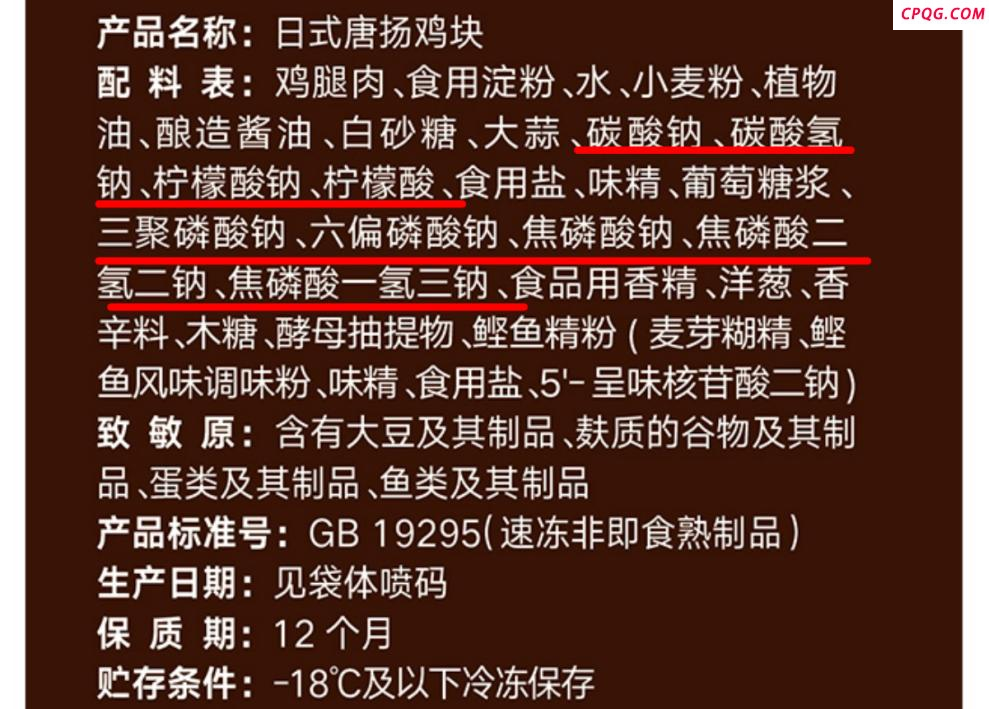

《消费者报道》记者查询发现,酸度调节剂和保水剂才是预制菜中最常见的食品添加剂。例如,某款日式唐扬鸡块的配料表中,有碳酸钠、三聚磷酸钠等多种食品添加剂。具体到功能,碳酸钠、碳酸氢钠、柠檬酸钠、柠檬酸4种属于酸度调节剂,三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠、焦磷酸二氢二钠、焦磷酸一氢三钠5种则属于保水剂。

图源:电商平台截图

图源:电商平台截图

由于需经过工厂的初次烹饪和消费者的二次复热,适量的保水剂在预制菜中扮演着“小而美”的角色。一位不愿具名的食品行业人士向《消费者报道》记者表示:“预制菜使用保水剂是合法且普遍的做法,主要是为了防止肉类、海鲜在冷冻与复热过程中水分流失,最大限度地保留食物的原始口感。如果不做任何处理,消费者最终吃到的预制菜口感可能干硬、粗糙,丧失应有的多汁质地。”

他同时强调,“虽然这些食品添加剂看似种类繁多,但实际添加量非常低。例如,磷酸及磷酸盐在预制肉制品中的使用量,无论单独还是混合使用,都不得超过总重的千分之五。”

值得注意的是,预制菜的食品安全问题,更多地出现在出厂到餐桌的流转过程中,尤其是冷链储运及最终复热环节。食物被解冻时,其温度会经过4℃至60℃这个“危险”的温度区间。尤其是靠近室温(25℃~30℃)时,微生物会以指数级速度暴增。即便重新冷冻,低温只能让这些已经大量繁殖的微生物进入休眠状态,而无法将其杀死。再次解冻食用时,这些微生物及其可能产生的毒素会随之进入人体。

因此,无需对预制菜谈之色变,但其食品安全最终离不开规范操作。《消费者报道》建议,务必严格按照包装标识的条件储存,严禁将解冻后的预制菜再次冷冻。此外,应按包装说明指引,在食用前将食物均匀、彻底地加热,以最大程度保障安全。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文地址:http://cpqg.com/html/qiche/xinnenyuan/237116.html