从诱导到得手仅3步学生被骗近9000元 暑期警惕网络诈骗

近日,望城一名中学生遭遇精心设计的骗局,损失近9000元,为暑期网络安全敲响警钟。随着暑期到来,孩子们沉浸在虚拟世界时,一些不法分子冒充“公检法”人员将诈骗黑手伸向未成年人。

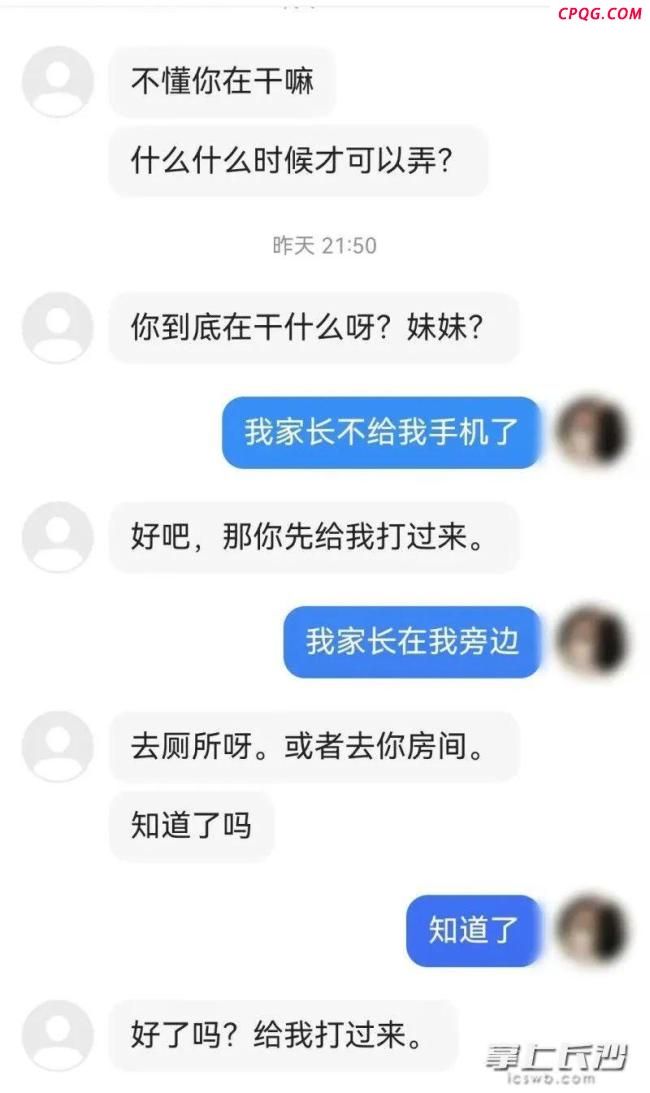

7月25日晚,中学生雯雯在刷短视频时,突然收到陌生人的好友申请并要求语音通话。对方自称是“公安局民警”,严厉指控雯雯在网络游戏中非法获利三万元,已构成诈骗罪,并威胁她必须立即将资金转入所谓的“安全账户”以避免处罚。在骗子的恐吓下,惊慌失措的雯雯以下载软件为借口拿到外婆的手机,在对方诱导下躲进卫生间提供了银行卡号和验证码。诈骗分子随后通过他人支付宝绑定银行卡进行盗刷。当连续收到扣款短信时,雯雯才发现8882元已被转走。得知此事后,外婆立即报警,目前案件正在侦办中。

警方分析此类案件发现,针对未成年人的诈骗套路通常包括精准设饵、伪造权威恐吓以及诱导转账三个步骤。骗子活跃于小红书、快手、抖音及“蛋仔派对”“和平精英”等游戏平台,散布“免费游戏皮肤”“明星周边”等虚假信息吸引未成年人注意。接着,他们冒充警察出示伪造证件,用“拘留”“坐牢”“涉案”等话术制造恐慌,击溃未成年人心理防线。最后,骗子胁迫受害人偷拿家长手机,通过视频连线指导点付款链接或直接索要验证码进行转账,全程要求隐秘操作躲避监管。

针对此类诈骗行为,长沙公安发布了关键防范指南。提醒大家牢记执法常识:真正的公检法办案一定会通知监护人,绝不会通过社交软件办案、索要“安全账户”或线上发送法律文书。任何要求转账、提供密码或验证码的行为都是诈骗。上网时应遵守底线,不添加陌生好友、不扫描不明二维码、不与陌生人开启“屏幕共享”、不点击可疑链接、不随意填写个人信息及银行资料、不下载未知来源的应用程序。作为监管主体,家长需保管好手机和支付密码,不要让孩子长时间单独操作手机,更不要告诉他们支付密码,以防受骗后大额转账。暑期本应是欢乐时光,家长需加强支付安全防护,孩子也应提高警惕,共同防范网络陷阱。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文地址:http://cpqg.com/html/xinwen/chuangyezixun/185194.html